一般而言,地震震度以近似同心圓的形式向外遞減,越靠近震央的地方震度越大,距離震央越遠的地方震度

越小。然而當地震波傳到盆地時,盆地邊緣為堅硬的地盤,盆地內的土層卻是鬆軟的沉積層,因此會造成盆地內

地表震動時間拉長、震動強度放大、長週期的地震波波形明顯等現象,稱為「盆地效應」。

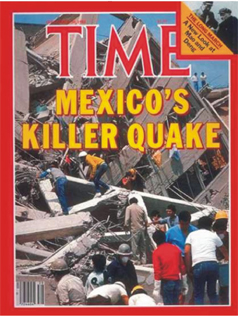

西元1985年9月19日,墨西哥太平洋外海發生規模7.8的地震,依震度隨距離衰減的經驗公式,距離震央400公

里遠的墨西哥市理應不會遭受威脅。然而墨西哥市,正位於深厚鬆軟的盆地上,因「盆地效應」,市中心35%的

建築物在這次地震中受損,許多房屋倒塌。此地震災害事件成為「盆地效應」最典型的案例。

類似的情形也曾在臺灣發生,1986年11月15日,花蓮外海發生芮氏規模6.8的地震,臨近震央的花蓮並沒有太

大的災情,但距離震央100多公里的臺北地區,卻發生大樓倒塌的嚴重災情,原因也是「盆地效應」。

|

|

|

|

時代雜誌封面刊登1985年墨西哥地震,「 盆地效應」使首都墨西哥市災情慘重/ 照片來源:時代雜誌 |

1986年花蓮外海地震,造成臺北縣中和市 華陽市場倒塌/ 照片來源:溫國樑教授、陳國誠博士 |

|

|