|

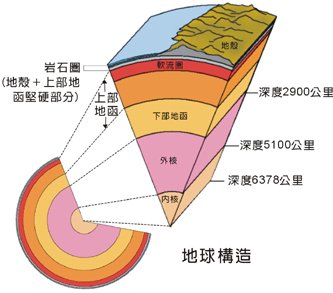

地球的構造由內而外可大致分為:地核、 地函、地殼三個部分。地核位於地球深度2,900公里以下至地心處,又分為內核和外核。 地函是由固態岩石及部分融熔的岩漿所構成。上部地函的堅硬部分與地殼合稱岩石圈,厚度約100公里;岩石圈下方有一層部分融熔的岩漿稱為軟流圈。 地殼就是我們所站著的土地,平均厚度只有35公里。如果把地球以蘋果來比喻,地殼的厚度相當於蘋果皮,不過這個「蘋果皮」並非完整連續,而是像拼圖一樣,由一塊一塊的板塊拼湊而成的。 |

|

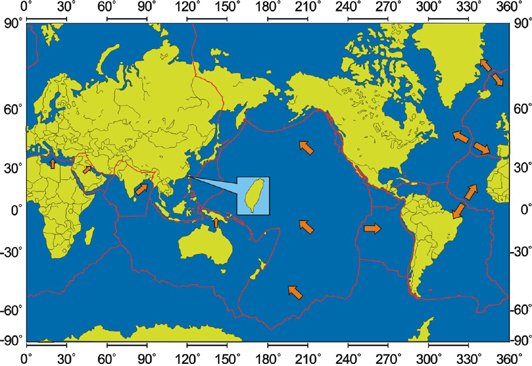

地殼板塊可分為非洲、美洲、歐亞、印度洋、太平洋、南極等六大板塊及其他小板塊,這些板塊會因為地函的

熱對流作用,而導致板塊運動。

板塊分佈與運動方向

|

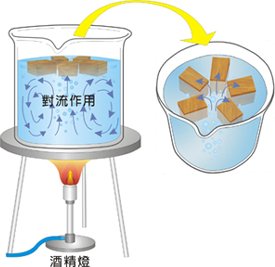

地函的熱對流作用為什麼會讓板塊移動呢?我們可以利用這個實驗來觀察。 將裝有水及小木片的水杯加熱,水的對流作用會使木片往遠離熱源的方向移動。 對流作用越強時,木片移動越明顯,移動的過程中木片可能彼此碰撞。 |

|

地殼下方的軟流圈,因為地球內部的高溫產生旺盛的對流作用,經常有熔岩自中洋脊湧出。冷卻後的熔岩形

成新的岩塊,使中洋脊兩側的板塊不斷往外擴張,因而對相鄰的板塊造成推擠。

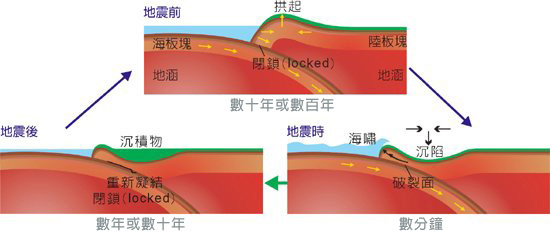

板塊運動的速度緩慢而難以察覺,但隨著板塊的推擠和變形,持續累積的能量可能在瞬間爆發,使板塊之間

相互錯動而引發地震,因此板塊交界處的地震發生頻率高。

板塊的擴張推擠

板塊運動大地震活動周期

|

|